○浦河町事務処理規程

昭和32年2月4日

訓令第4号

第1章 総則

第1節 この規程の目的

(目的)

第1条 この規程は、浦河町の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

第2節 削除

(昭51訓令7)

第2条から第8条まで 削除

(昭51訓令7)

第2章 事務の処理

第1節 文書の収受配付

(文書の収受及び配付)

第9条 到着の文書及び物品は、すべて総務係において収受し、各課ごとにこれを整理し直ちに副町長の閲覧に供さなければならない。

2 前項により閲覧を経た文書は、総務係において主管課長に配付しなければならない。

(昭59訓令12・平9訓令8・平19訓令13・一部改正)

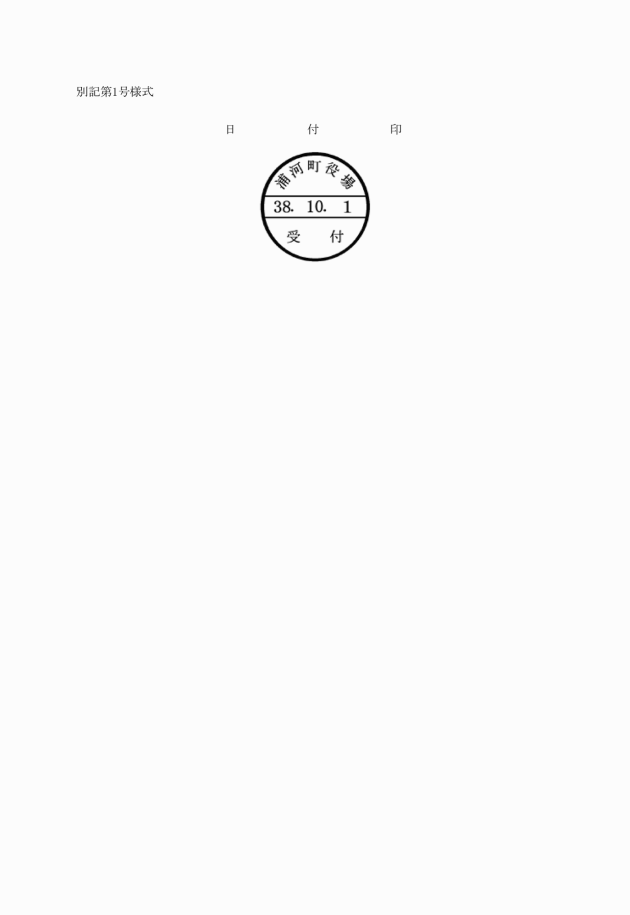

(1) 「親展」、「秘」及び「入札」の表示のあるものを除きすべてこれを開被し、欄外に収受の日附印を捺して処理すること。

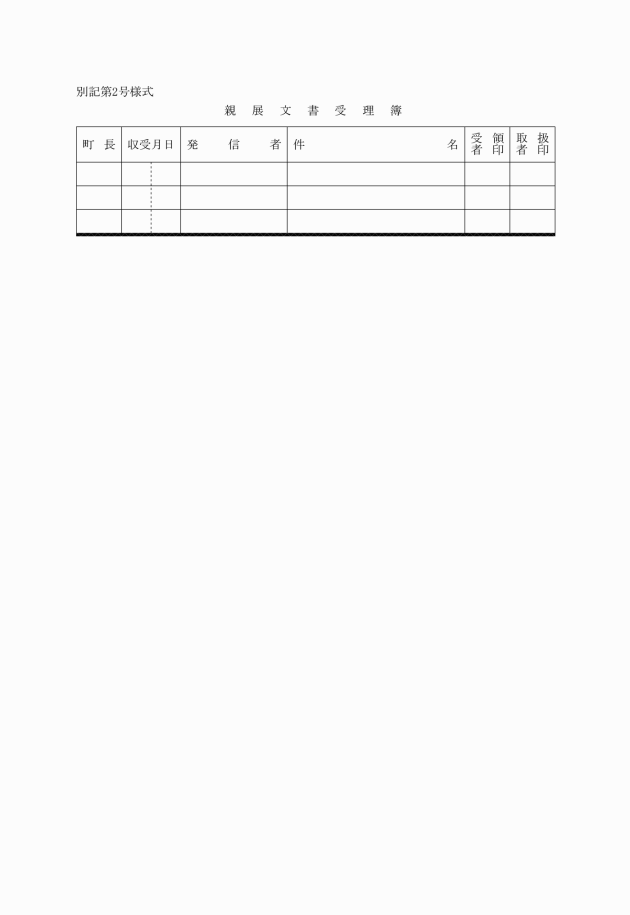

(2) 「親展」、「秘」及び「入札」の表示ある文書はそのまま「親展文書受理簿」に登記し、封被に収受の日附印を押捺し(入札書についてはなお収受時刻を記入する。)て処理すること。

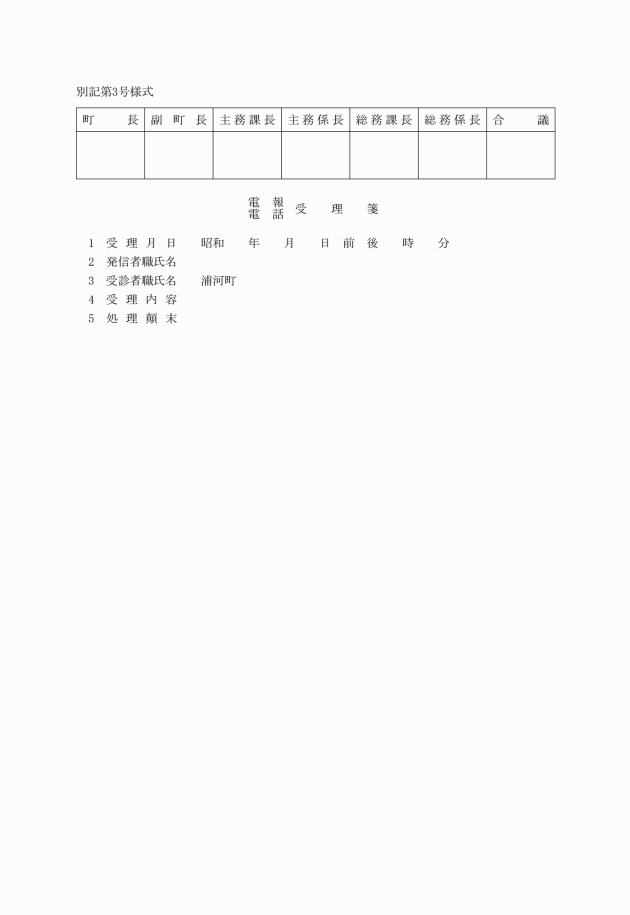

(3) 電報は前2項の規定に拘らず約字を用いたものは、訳文を附して「電報受理箋」により処理すること。

(4) 異議申立、訴願その他収受の日時が権利の得喪に関係ある文書は、第1号による外収受の時刻をも明記しその封被あるものはこれを添付して処理すること。

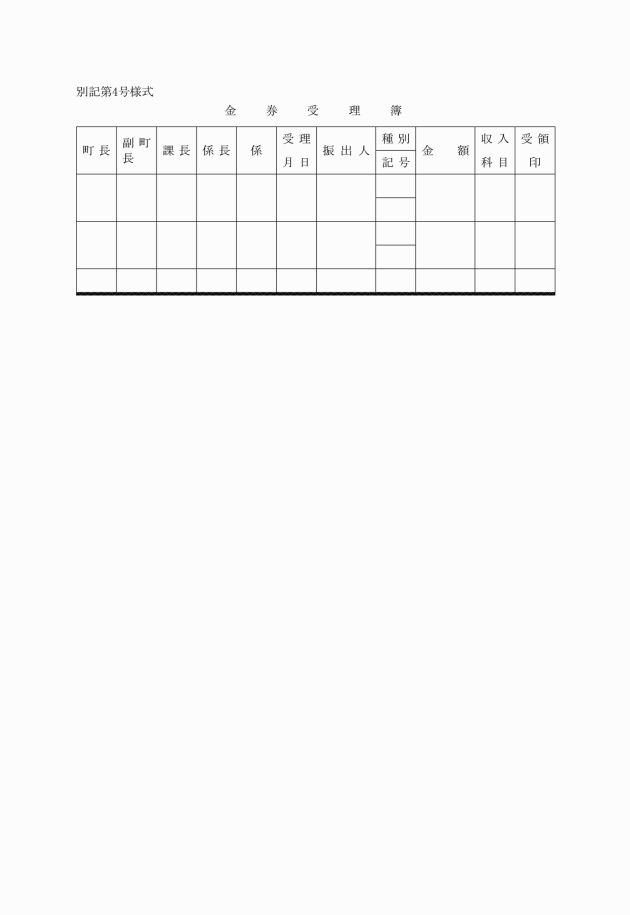

(5) 現金、金券その他これらに準ずるものは、「金券受理簿」により処理すること。

(6) 北海道公報は関係ある事件毎に切抜き、これを補助紙に貼付して第1号により処理すること。

(7) 官報は関係課の供覧に供すること。

(8) 2以上の課にわたる文書、物品は、その関係の深い課に配付すること。

(口答又は電話の処理)

第11条 口答又は電話で受理した事項は、軽易なものを除きその要領を記録し処理すること。

第2節 文書の処理

(課の文書配付)

第12条 課長は文書の配付を受けたときは、直ちに次の各号によつて処理しなければならない。

(1) 重要な文書は自ら処理すること。

(2) 前号以外の文書は係長に配付し必要あるときは処理の方法を指示すること。

(係の文書配付)

第13条 係長が文書の配付を受けたときは、重要なものを除き処理すべき事項を指示してこれを係員に配付し処理させるものとする。

(文書の処理)

第14条 文書は、速みやかにこれを処理しなければならない。

2 報告期限のある文書は、その指定期限までに処理しなければならない。

(重要文書の処理)

第15条 重要又は異例に属する文書は予め上司の閲覧に供し、その処理につき指揮をうけなければならない。

(文書起案の方法)

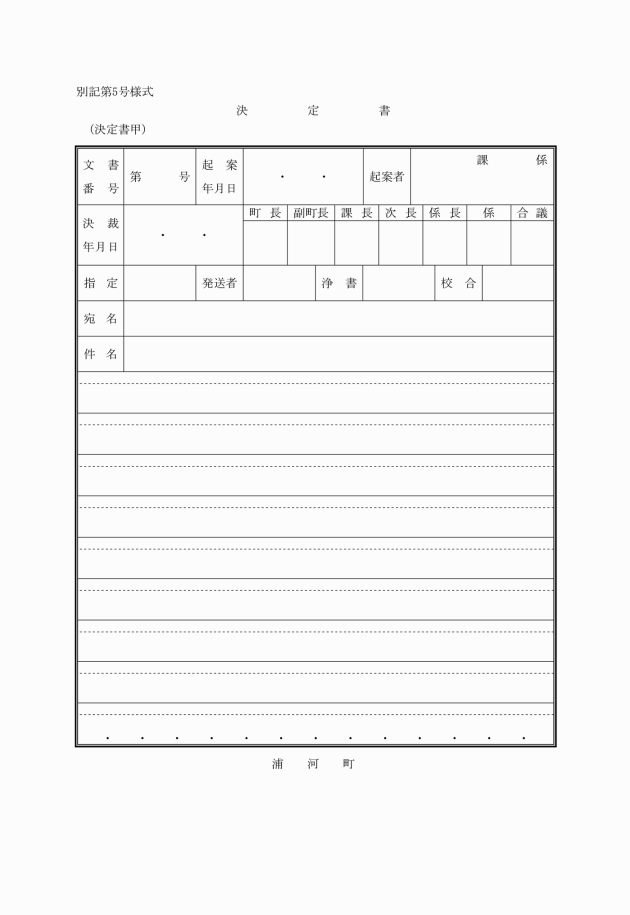

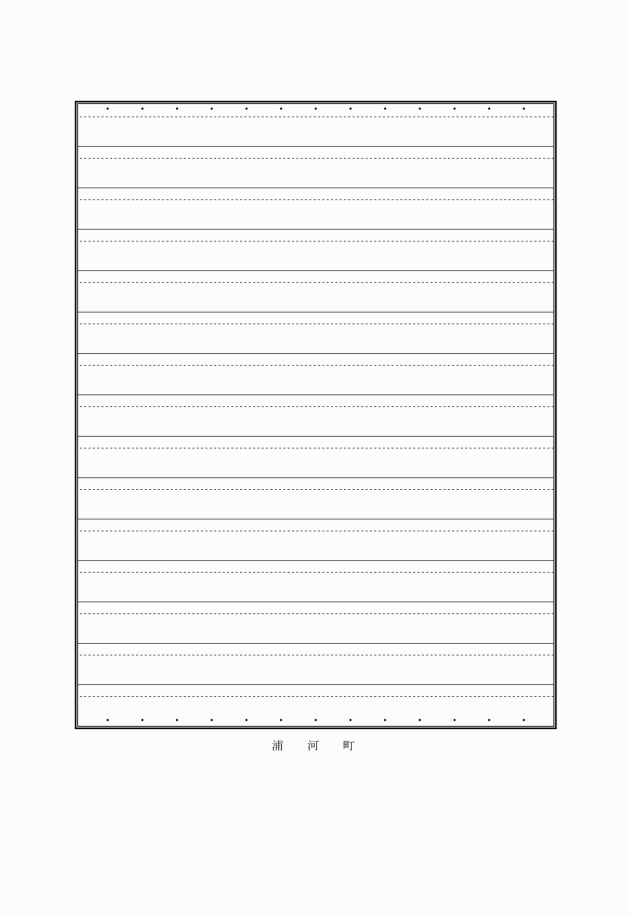

第16条 文書の起案は、「決定書」によらなければならない。ただし、一定の様式による申請書、申込書又は軽易な照会、通知、回答は決定書を省略することができる。

2 起案文書は簡明な件名を標記し、必要あるものは文書の余白に起案の理由、準拠法令、予算関係、その他参考となる事項を記載しなければならない。

3 起案文書には関係文書を順次に綴り、事件の経過をわかりやすくしなければならない。

4 文書の起案は、「当用漢字表」、「現代かなづかい」及び「北海道公用文例」により、文字は明瞭に書き、字句を削除したときはこれに認印しなければならない。

5 電信案の起案は簡明を旨とし、ふりがなを附し、約字又は符号の定めあるものはこれを用いなければならない。

(昭59訓令12・平9訓令8・一部改正)

(軽易な文書の起案)

第17条 軽易なもの又は成規定例あるものは文書の余白又は帳簿を以つて起案することができる。

(軽易な文書の返戻)

第18条 文書の内容が具備しないため照会及び返戻を要するもの並びに軽易な事件の回答及び照会等は、「符箋用紙」によつて処理することができる。

(特殊な文書の取扱)

第19条 特殊な取扱いを要するものは、「秘」、「親展」、「速達」、「書留」、「配達証明」、「内容証明」、「葉書」等その要領を決定書指定欄に朱記しなければならない。

2 機密に属する文書は、必らず「秘」と朱記した封筒又は紙ばさみに収めなければならない。

(昭59訓令12・一部改正)

(特殊な文書の決裁)

第20条 文書で特に急を要するもの及び機密に属するもの又は説明を必要とするものは、主管課長若しくはその代行者が持ちまわり上司の決裁を受けなければならない。

(決裁文書の区別)

第21条 町長の決裁を受ける事項以外で副町長の専行に属する事項及び課長の専行に属する事項は、欄外にその旨を表示しなければならない。

(平19訓令13・一部改正)

(文書の合議)

第22条 起案はすべてその事務に関連ある課に合議しなければならない。

2 次に掲げる事項は、あらかじめ総務課に合議しなければならない。

(1) 令達に関すること。

(2) 条例、規則等に関すること。

(3) 予算措置を要すること。

(4) 予算執行に関し必要なこと。

(5) 町議会に提案する議案等に関すること。

(6) 各種の入札に関すること。

(7) 契約の締結に関すること。

(8) 出張伺に関すること。

(9) 陳情、請願に関すること。

(10) 訴願及び訴訟に関すること。

(11) 会議の招集に関すること。

3 前2項の場合において関係課がその意見を異にするときは、互に協議し、なおその意見が一致しないときは、上司の指揮を受けなければならない。

(歳入金の記録)

第23条 町歳入に属する補助金、交付金及び負担金の令達を受けたときは主管課長は直ちに「総務」、「税務」の各課に合議しなければならない。

(昭59訓令12・一部改正)

(受払を明らかにする必要あるものの取扱)

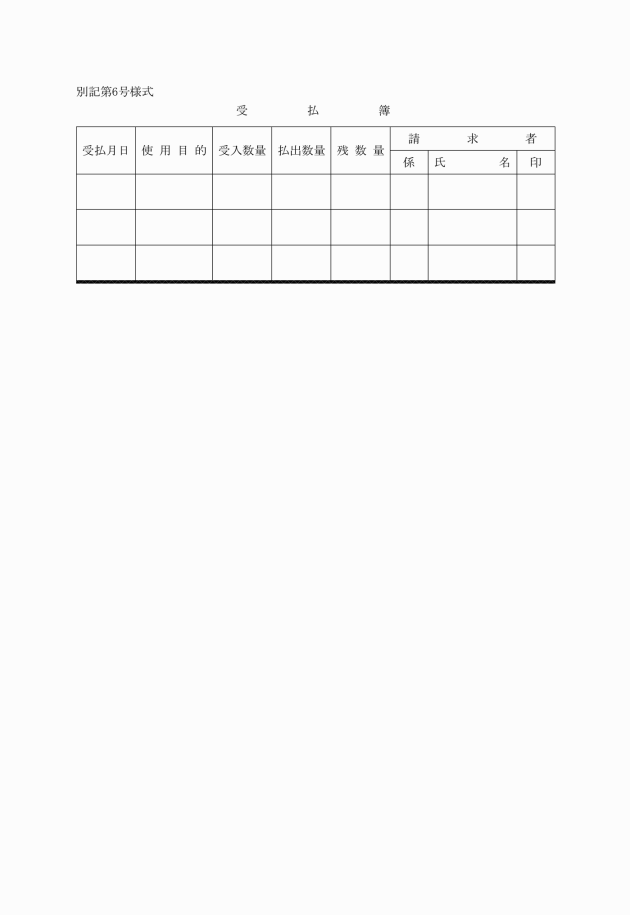

第24条 受払及び残数を明らかにする必要あるものは、すべて「受払簿」により処理しなければならない。

第3節 文書の浄書及び発送

(文書の浄書及び校合)

第25条 文書の浄書及び校合は、各係で次の各号によつて処理しなければならない。

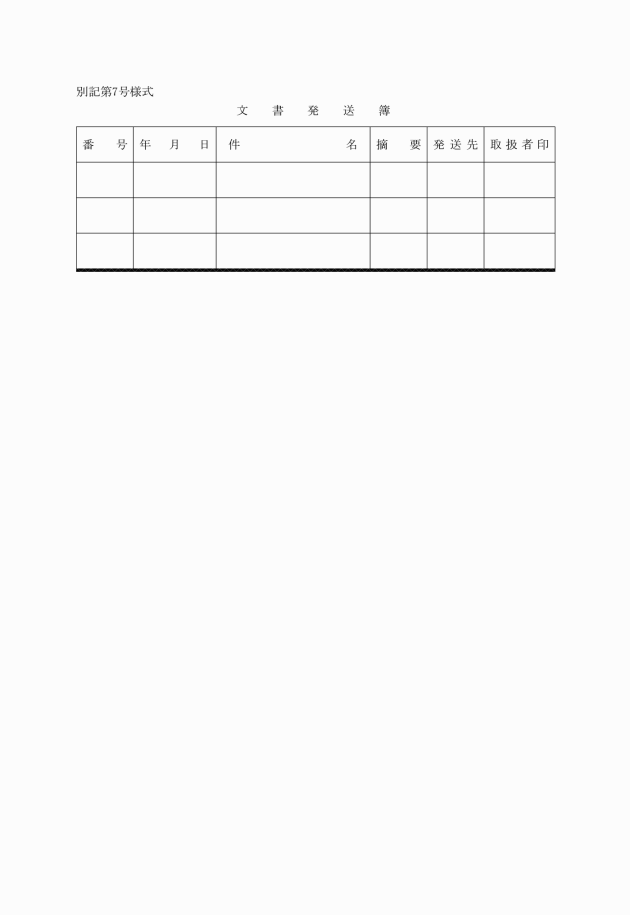

(1) 文書に記入する記号は、「浦」の次に課名の頭字を記し、機密に属するものについては、課名の頭字の次に「秘」を加えるものとする。発送文書は「文書発送簿」に記入するものとする。

(2) 文書に職印又は場印を押すこと。ただし、令達又は他の官公署に対する文書以外で印刷したもの、その他軽易な文書は印章を省略することができる。

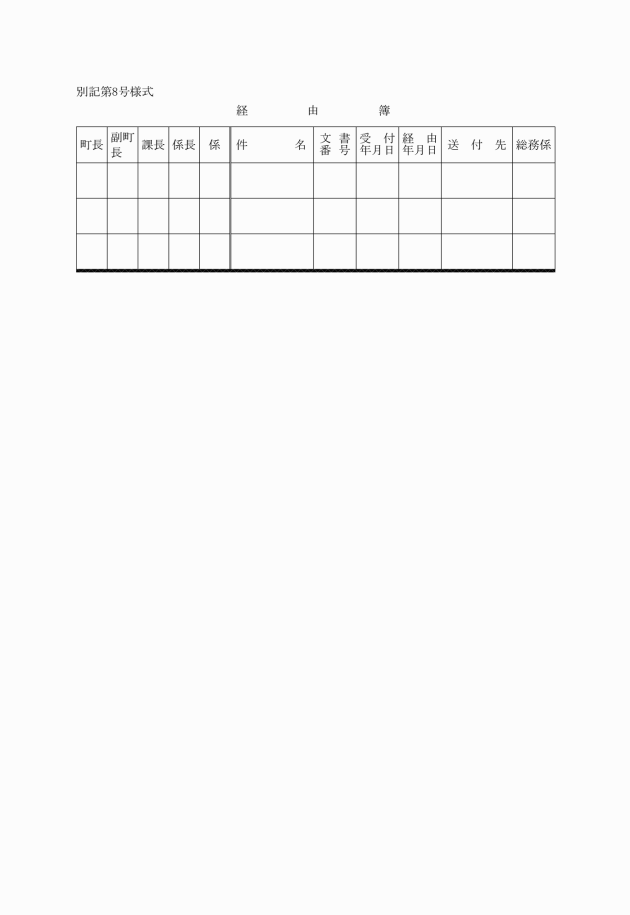

(3) 経由文書は、文書の余白に発送年月日を記入して職印又は場印を押し経由簿により処理すること。

(4) 文書は成案書と校合し所定欄に捺印すること。

(平9訓令8・一部改正)

(1) 郵送によるものは退庁時限前8時間までに発送箱に入れること。

(2) 文書は各係において封入の上封被に宛名を記入し、第19条による特殊の取扱を必要とするものは封被にそれぞれ表示をすること。

(3) 物品は各係において適当な荷造りの上、包装に宛名を記載し、荷札を附すること。又特殊な取扱を要するものは前号に準ずる。

(昭59訓令12・一部改正)

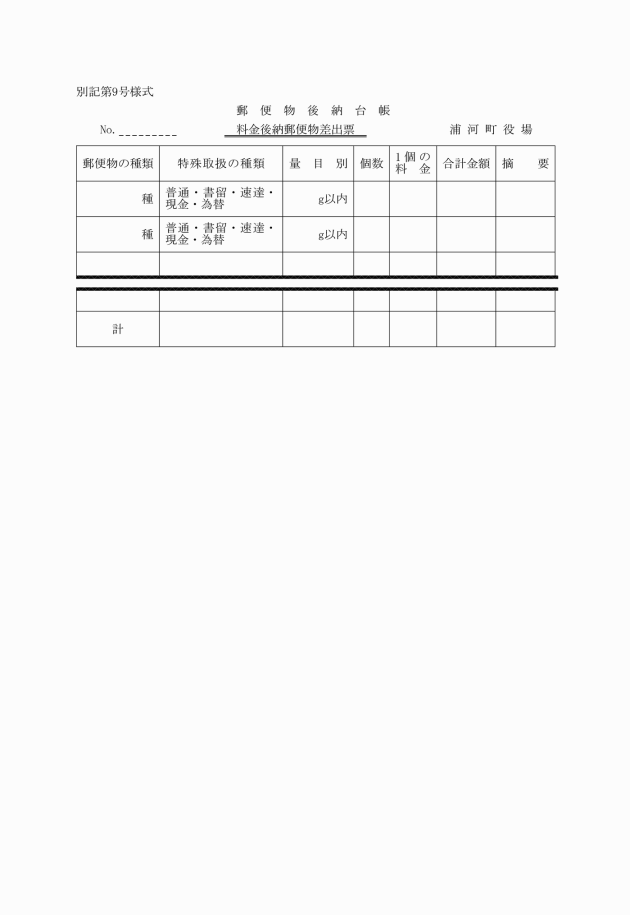

第27条 発送文書は(物品を含む。)総務係において次に掲げるところによつて処理しなければならない。

(1) 郵送を要するものは「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送物後納台帳」によつて発送すること。

(2) 電信は即時発信の手続をすること。

2 勤務時間外又は休日等に発送を必要とするものは、当直員が前項の規定に準じて処理しなければならない。

(昭59訓令12・平9訓令8・平19訓令21・一部改正)

第4節 文書の方式

(令達の種類)

第28条 令達の種類は、次の通りとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定によつて制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によつて制定するもの

(3) 告示 町内の全部又は一部に対し公示するもの

(4) 訓令 庁中、支所の全部又は一部に対し一般的に指揮命令するもの

(5) 訓 前号に掲げるものの一部に対し指揮命令するもの

(6) 達 団体又は個人に対し指揮命令するもの

(7) 指令 願に対し指揮命令するもの

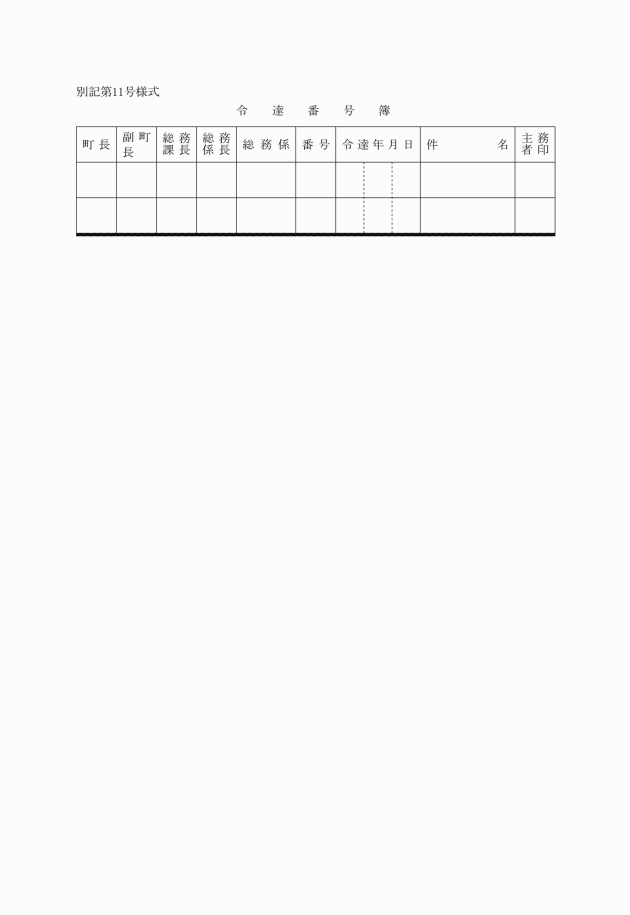

(令達番号簿)

第29条 総務係は、「令達番号簿」を備え令達の種別ごとにその番号、年月日及び件名を登記しなければならない。

(昭59訓令12・平9訓令8・一部改正)

(発送文書の差出名)

第30条 令達及び発送文書は、すべて町長名を用いなければならない。ただし、軽易なものはこれを省略することができる。

(平9訓令8・一部改正)

第5節 文書処理の監査

(未結文書の査閲)

第31条 各課長は、毎月1回以上所管係の未完結文書を査閲しなければならない。

第32条 副町長は、毎年6月、12月に随時各課の未完結文書を査閲し、その処理状況を町長に報告しなければならない。

(平19訓令13・一部改正)

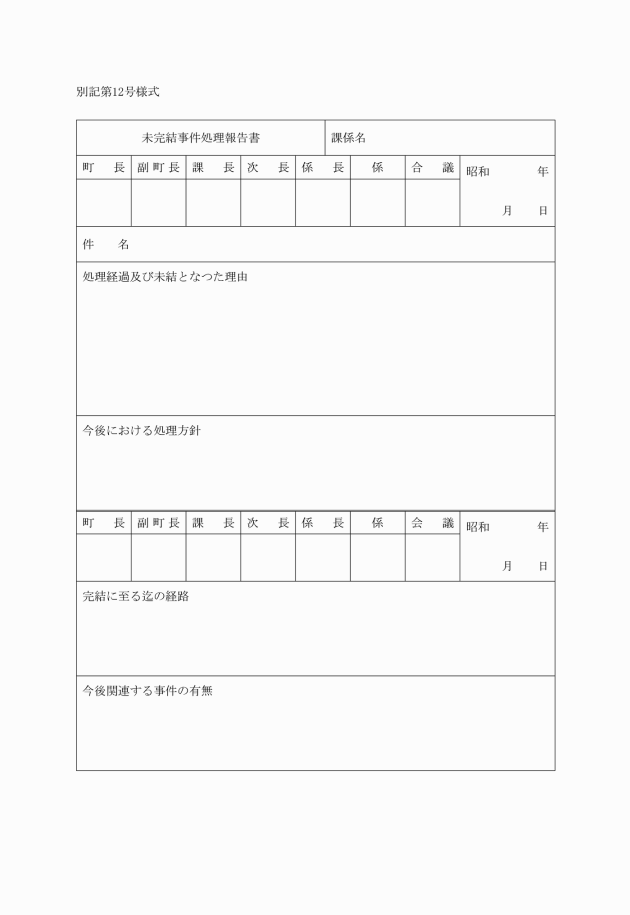

第33条 各課長は、毎年3月翌年度に繰越さなければならない未完結文書があるときは「未完結事件処理報告書」を作成し、未完結文書を添え上司の閲覧を受けなければならない。

(昭59訓令12・一部改正)

第3章 会議

第1節 会議

(会議の招集)

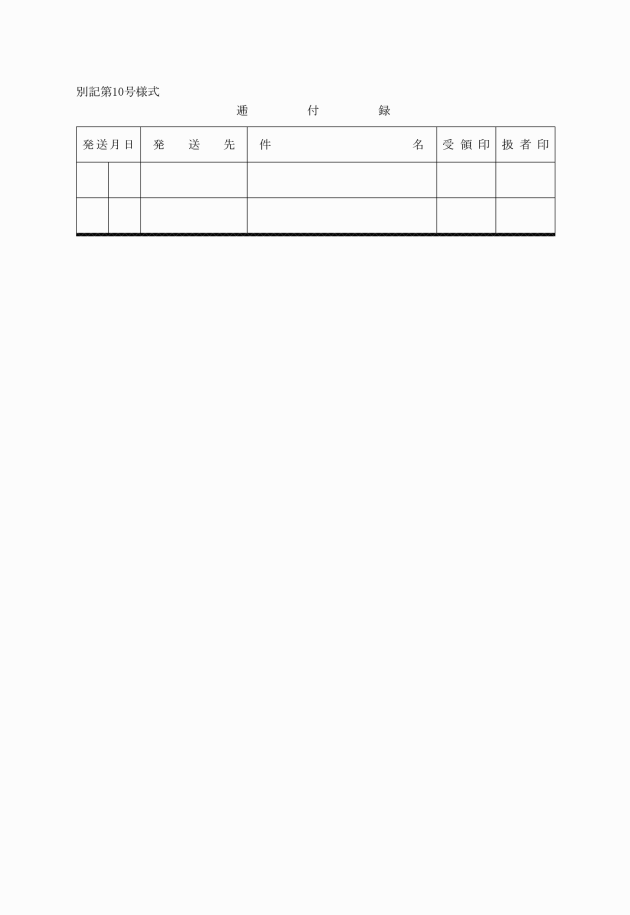

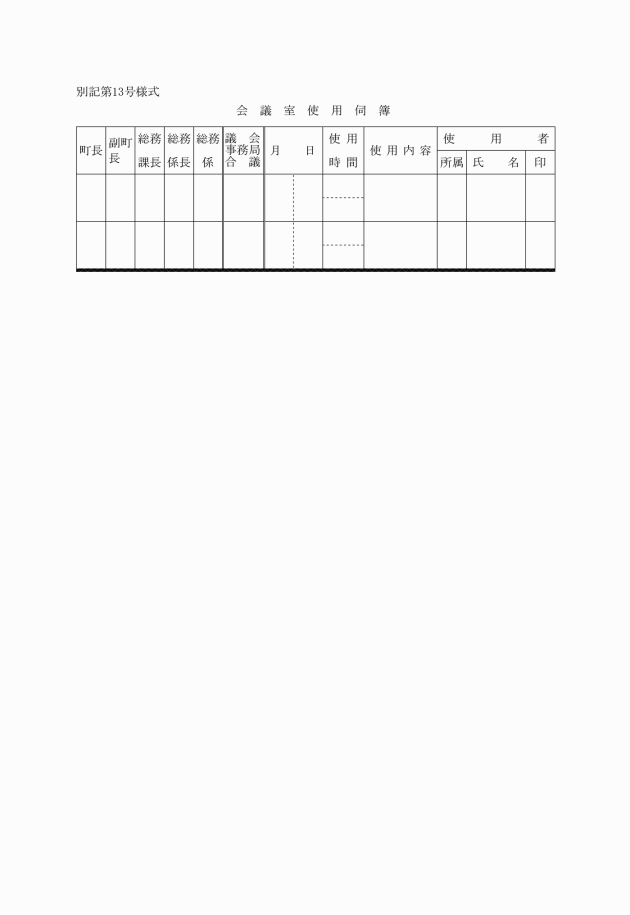

第34条 会議を開催するための招集文書には、会議の目的、日時、場所、会議事項を記載して出席に余日あるように通知しなければならない。

2 会議室を使用する際は、「会議室使用伺簿」により承認を受けなければならない。

(議案の整理)

第35条 会議の議案は、開催前日までに決裁を受けなければならない。

2 議案には議件の内容を簡明に記載しなければならない。

(記録)

第36条 会議の顛末はその概要を記録して上司の閲覧に供さなければならない。

(町議会の提出事項)

第37条 町議会に提出を要する事項は、その開催日を了知した後速みやかに総務課に回付しなければならない。

2 この場合関係書類を併せて提示しなければならない。

第4章 文書の編纂保存

第1節 文書の編纂

(編纂)

第38条 文書は事件完結までを一括とし、完結の順序により歴年、又は会計年度毎に各課において保存年限により編纂し索引及び表紙を附さなければならない。

2 例規、統計、その他必要と認める文書は歴年によらず合綴することができる。

第39条 文書に附属する図面等で編纂に不便なものは別綴とすることができる。ただし、その旨本書に記入しなければならない。

(平9訓令8・一部改正)

第40条 文書中一事件が数年に亘るものは終年の年に、他の事件に関連あるものはその事件の主なものに編纂しなければならない。

(編纂文書の閲覧)

第41条 編纂した文書は次に掲げる期日までに表紙の裏面に「閲覧表」を貼付し、上司の閲覧を受けなければならない。

(1) 歴年によるものは翌年の1月10日まで

(2) 会計年度によるものは翌年度の4月10日まで

2 前項の閲覧を受ける際上司から特に指示を受けた事項は即時訂正し、更に閲覧を受けなければならない。

第2節 文書の保存

(保存)

第42条 文書の保存年限は、特別の定めのあるものを除く外次のとおりとする。

第1種 永久保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 1年保存

第43条 前条各種に属する文書は概ね次の通りとする。

第1種

(1) 条例、規則、その他例規の設定に関する書類

(2) 重要な事業計画及び実施に関する書類

(3) 所轄行政庁の令達、通牒その他往復文書で重要な書類

(4) 訴願、訴訟及び異議申立に関する書類

(5) 職員の履歴書及び進退賞罰に関する書類

(6) 町史の資料となる書類

(7) 重要な契約書類

(8) 重要な統計書類

(9) 財産、営造物に関する書類

(10) 町債に関する書類

(11) 事務引継に関する書類

(12) その他永久保存の必要ある重要な書類

第2種

(1) 学齢児童に関する書類

(2) 租税その他各種公課に関する書類

(3) 金銭等に関する書類

(4) その他10年保存の必要を認める書類

第3種

第1種及び第2種に属さないもので5年間保存の必要を認める書類

第4種

第1種乃至第3種に属さない軽易な書類

(保存年限の起算)

第44条 保存年限は、文書完結の翌年又は翌年度から起算する。

(文書の廃棄)

第45条 保存年限を経過した簿冊を廃棄しようとするときは、総務課長は関係課長に合議の上上司の決裁を受けなければならない。

2 第4種に属するものは上司の決裁を要しない。

(非常持出文書の管理)

第46条 非常の場合に特に持出を要する書箱は、「非常持出」の表示をしなければならない。

第5章 雑則

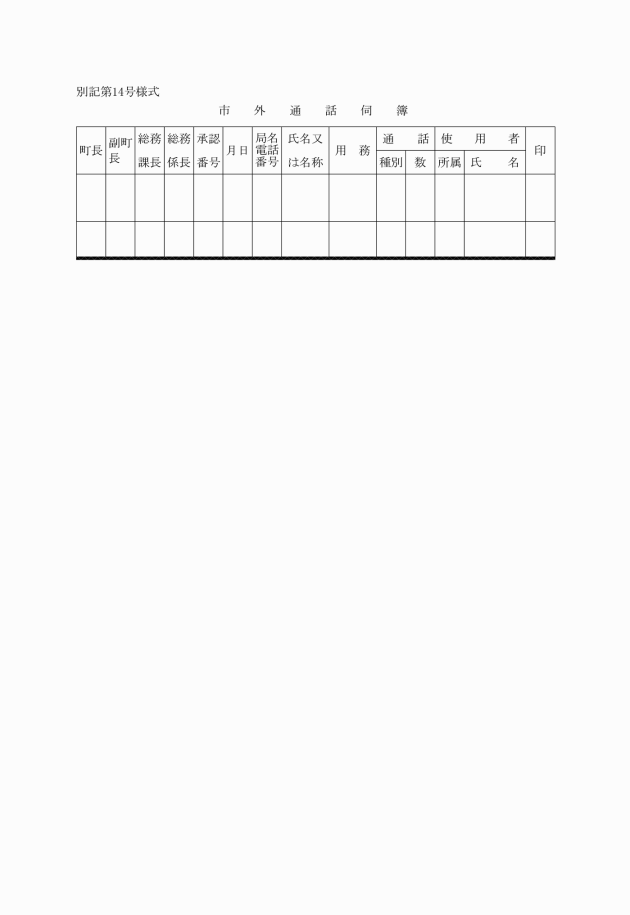

(市外電話)

第47条 市外に電話しようとする場合は、「市外通話伺」により承認を得なければならない。

(昭59訓令12・一部改正)

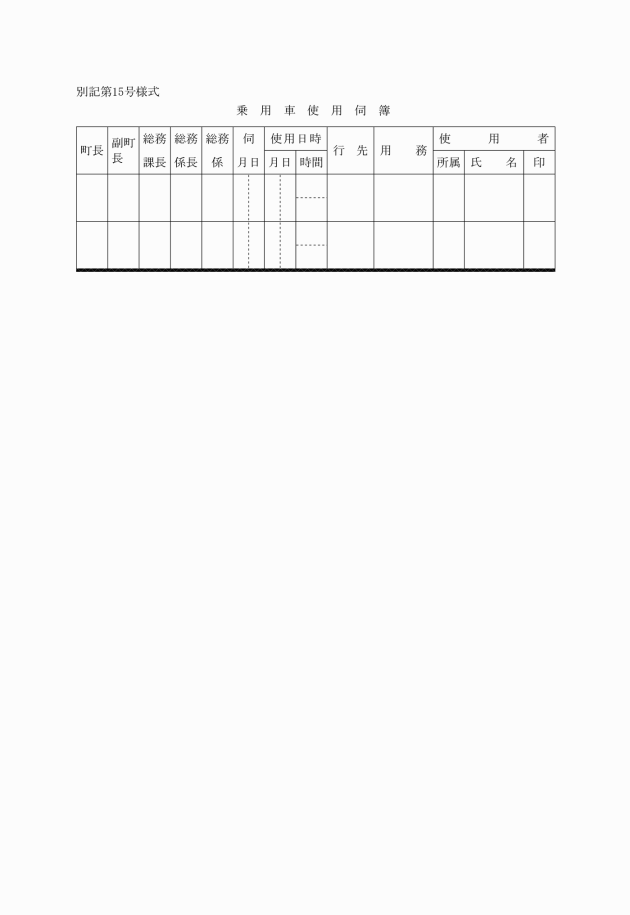

(乗用車の使用)

第48条 乗用車を使用する場合は、浦河町町有自動車管理規程(昭和59年浦河町訓令第8号)の定めるところによる。

(昭59訓令12・全改)

(委任)

第49条 この規程に定めるものの外必要な事項又は臨時に必要と認めた事項に関しては、その都度別に令達する。

附則

この規程は、昭和32年1月1日から適用する。

附則(昭和35年6月1日訓令第2号)

この規程は、令達の日から適用する。

附則(昭和51年8月13日訓令第7号)抄

(規程の公布)

1 この規程は、昭和51年9月1日から施行する。

附則(昭和59年10月1日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成9年4月1日訓令第8号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月31日訓令第13号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月21日訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(昭59訓令12・平9訓令8・平19訓令13・一部改正)

(平19訓令13・一部改正)

(昭59訓令12・平19訓令13・一部改正)

(昭59訓令12・平9訓令8・平19訓令13・一部改正)

(昭59訓令12・平9訓令8・平19訓令13・一部改正)

(昭59訓令12・平19訓令13・一部改正)

(昭59訓令12・平9訓令8・平19訓令13・一部改正)

(昭59訓令12・平9訓令8・平19訓令13・一部改正)

(昭59訓令12・平9訓令8・平19訓令13・一部改正)